日本の岸田文夫首相の内閣は、今年の 2 つの重要な政策として、少子化と賃金の引き上げを設定しました。 それは、世界的なインフレを好機として、「失われた30年」と呼ばれる長期停滞の主犯であるデフレから脱却することです。

岸田総理は4日の新年記者会見で、「これまでとはレベルの違う少子化対策を行う」と述べた。

○賃上げに政府の命運が懸かる

同日、岸田総理は、賃上げや少子化対策は「これ以上先延ばしできない課題」であり、「何とか実現しなければならない」と述べた。 特に「賃金が年々上昇する仕組みを作り、成長と分配が好循環する新しい資本主義を作る」と力説した。

少子化対策については、6月に公表する「経済財政運営と改革の基本方針」(ほねふと政策)で「予算を倍増するなど、全体像を提示する」と説明した。 毎年6月頃に発表される骨太の方針は、翌年の経済政策や予算の基本的な方向性となる。 岸田首相は、4月1日に発足する子ども家庭庁の小倉正信大臣に「関連施策の強化」を指示した。 ただし、子供の予算を 2 倍にするのは簡単ではありません。 社会保険料の引き上げや増税は、資金を調達する上で避けられません。

岸田内閣が賃上げや少子化対策を主な課題としているのは、消費を押し上げ、慢性的なデフレから脱却するためだ。 これは、物価の上昇を抑えようと奮闘している他の国々と真っ向から対立する動きです。

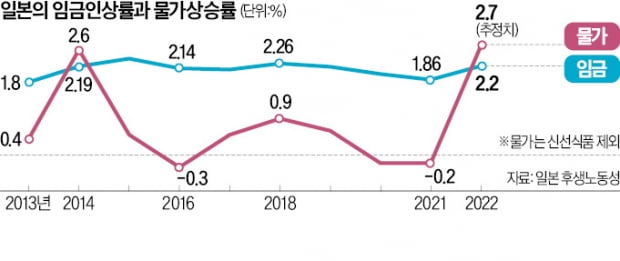

エネルギーや食料を輸入に大きく依存している日本では、昨年後半から物価が急騰している。 11 月の消費者物価指数 (CPI) は 3.7% 上昇し、40 年ぶりの高値を記録しました。 ただし、同月の米国CPI(7.1%)の半分です。

問題は、賃金の伸びがインフレに追いつかず、日本人の実質賃金が7カ月連続でマイナスになっていることだ。 実質賃金が低下したため、政府の支持率は最低水準にまで落ち込みました。 消費の鈍化も懸念される。 このため、賃上げは政府の命運を左右する問題となっている。 日本政府は、賃金の伸び率をインフレ率よりも高くすることができれば、消費と物価が着実に上昇し、デフレから脱却できると考えています。

○「関済春の闘い」は成功するのか?

財界や労働組合も企業に賃上げを求めている。 日本最大の労組である連合は先月1日、今年の賃金交渉の目標を「約5%」と発表した。 レンゴーは、過去10年間で3%の賃上げ目標を設定しています。 5%の値上げが必要になったのは1995年以来28年ぶり。

日本最大の経済団体である経団連の戸倉正和会長も最近の記者会見で、加盟企業に対し「インフレ率を下回らない水準まで賃金を引き上げる」よう呼びかけた。

専門家は、日本政府が賃上げを目指していると分析しているが、その障害は手ごわい。 安倍晋三首相が2014年に賃上げを要求して以来、日本政府は春の戦いを支持してきた. そのため、「関済春土」と呼ばれています。

春の闘いが始まった後、日本政府は企業に対して3%以上の賃上げを要求した。 しかし、過去10年間の最高賃金上昇率は、2015年と比較してわずか2.38%でした。

朝日新聞は「岸田首相は賃上げの具体策を十分に示していない」と強調した。

東京=チョン・ヨンヒョ特派員hugh@hankyung.com

「謝罪のないソーシャルメディアの第一人者。一般の読者。不治のポップカルチャーのスペシャリスト。」

![[뉴스 동서남북]「日朝首脳会談は9月までに?」](https://gdb.voanews.com/091e0000-0a00-0242-221b-08dabdaf7583_w1200_r1.jpg)

![[카드뉴스] 日本の地域ナンバープレート政策 ブランドナンバープレート < トップニュース < 掲示板ニュース < 価値消費ニュース < 記事本文](https://cdn.consumerwide.com/news/photo/202211/49122_58824_823.jpg)

![[뉴스 인사이드] 日本「拉致被害者12人の送還に全力を尽くす」](https://gdb.voanews.com/CC1140EE-0987-4550-BD66-4475A17E5A58_cx0_cy1_cw0_w1200_r1.jpg)