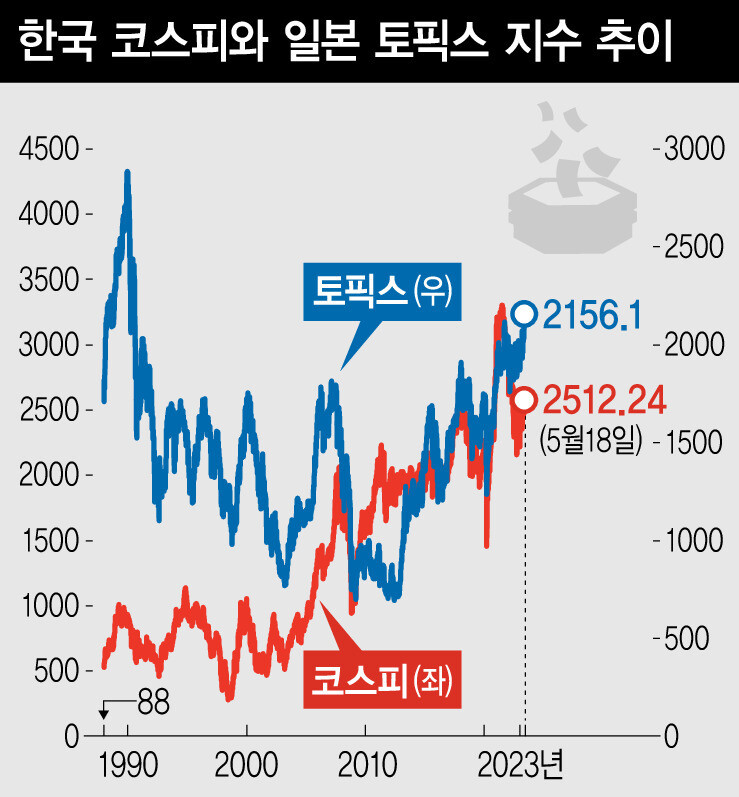

日本はじゃんけんで負ける相手です。 このような日本の経済や株式市場は音もなく順調に進んでいます。 大型株中心のTOPIX指数はバブル崩壊前の1987年5月以来の高値を更新しており、上昇傾向は堅調だ。 日本の第1四半期GDP成長率は前期比0.4%となり、市場予想を大きく上回り、韓国の第1四半期成長率0.3%を上回った。 たった1四半期の成長率を比較するのは難しいが、今年の日本の成長率は韓国を上回る可能性があるという慎重な予測もある。 また、狭いレンジ内で膠着している国内株式市場とは対照的に、日本株式市場の急騰には違和感を覚える。 日本経済と株式市場が静かに好調な理由は何でしょうか? 最も重要な要素は超緩和的な金融政策だ。 大方の予想に反して、上田和夫新日銀総裁は超緩和的な金融政策スタンスを継続しており、円安が顕著となっている。 これは、高インフレにより積極的に金利を引き上げ、流動性を削減している米国のような主要先進国とは対照的である。 ゼロ金利水準での大量の流動性供給は、日本の株式市場を含む資産価格に好影響を与えている。 国内景気の回復も要因だ。 日本は内需主導型経済です。 GDPに占める家計消費の割合は50%台前半、民間投資を含めると70%台半ばとなっている。 重要なのは国内経済が回復していることだ。 コロナ19の影響で国境の開放が閉鎖され、観光客の急増と報復消費が国内経済への温風となっている。 デフレ脱却への意欲も内需回復に好影響を与えている。 おそらく、主要経済国の中でインフレを歓迎しているのは日本経済だけだろう。 消費者マインドは回復し、賃金の伸びも拡大しており、デフレ脱却のムードが漂っている。 特に、日本政府がデフレ脱却を目指して賃上げを誘導しているため、今年の日本の賃上げ率は1993年(3.9%)以来の高水準となる見通しだ。 米中対立などさまざまな外部地政学リスクも日本経済と株式市場を後押ししている。 世界のサプライチェーン再編を進める米国との経済協力強化により、米中対立や台湾リスクを回避するために中国から逃避した資金が日本などの金融市場に流入している。 日本も、米中対立の激化により、最近では中国向け輸出の割合が減少するなど、若干の被害を受けているが、韓国に比べれば相対的に被害は少ない。 日本の景気回復は、不況に陥っている世界経済にとって明るい兆しである。 しかし、日本経済や株式市場が韓国経済に与えるプラスの効果は極めて限定的であるため、好調な日本に打撃を与えるよりも、いかにして経済を回復させるかが重要である。 米FRBが利上げをやめるかどうかは不透明だが、景気刺激のために今年下半期の利下げを積極的に検討すべきだろう。 中長期的には財政の健全性が重要ですが、短期的には補正予算などの財政政策を動員して景気を刺激することも必要です。 さらに、中国の景気回復に伴う国内輸出の回復を期待するだけではなく、新産業の育成や世界の産業・サプライチェーンの再構築などに対応するため、より積極的かつきめ細かな政策が求められている。 今年下半期に景気を回復させ、株式市場のボックスレンジを脱却するには、米国の金融政策変更や中国の経済活動回復による波及効果を期待する構図から脱却する時期が来ている。政府と韓銀の景気刺激政策および各種産業政策を伴うべきである。

Hi Investment & Securitiesの専門家、パク・サンヒョン

「謝罪のないソーシャルメディアの第一人者。一般の読者。不治のポップカルチャーのスペシャリスト。」

![[뉴스 동서남북]「日朝首脳会談は9月までに?」](https://gdb.voanews.com/091e0000-0a00-0242-221b-08dabdaf7583_w1200_r1.jpg)

![[카드뉴스] 日本の地域ナンバープレート政策 ブランドナンバープレート < トップニュース < 掲示板ニュース < 価値消費ニュース < 記事本文](https://cdn.consumerwide.com/news/photo/202211/49122_58824_823.jpg)

![[뉴스 인사이드] 日本「拉致被害者12人の送還に全力を尽くす」](https://gdb.voanews.com/CC1140EE-0987-4550-BD66-4475A17E5A58_cx0_cy1_cw0_w1200_r1.jpg)