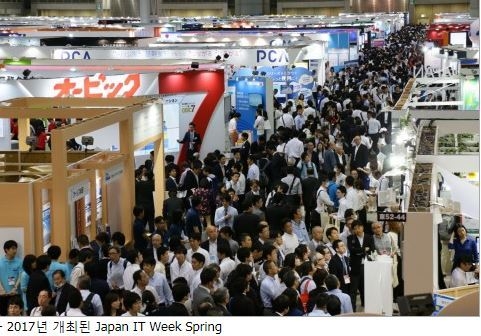

[같은 일본, 다른 일본]

編集者注記

日本は私たちにとって近いようで遠い国です。 隔週土曜連載「同じ日本、違う日本」は、メディア人類学者のキム・ギョンファ博士が日本の現状をさまざまな視点から見つめるプロジェクトです。

日本のデジタルエコシステムは、ほとんどの国とは異なる方向に進化してきました。 しかし、方向性はともかく、「ライン事件」で明らかになった日本政府の差別意識は極めて残念である。 イラスト:キム・イルヨン

◇ インターネットプラットフォームは共通ですが、インターネット文化は多様です。

インターネットは世界共通です。 世界中のどこにいても、Google で情報を見つけたり、YouTube でビデオを楽しんだり、Instagram や Facebook で友達に出会ったりできます。 メディア思想家のマーシャル・マクルーハンはかつて「地球村」のユートピアについて語った。そこではメディア技術の発展により、世界中の人々がまるで村の出身であるかのように相互につながりながら暮らすことができるようになる。 一部の動画は世界中で同時に大人気となり、どの国も同様のフェイクニュースに悩まされ、グローバルプラットフォームの広告や価格設定ポリシーに応じて世界中の人々がイライラしたり喜んだりします。 この状況を見ていると、インターネットのおかげで本当に地球村の時代が始まったのだと思います。

しかしその一方で、インターネットが世界共通のインフラとなるにつれ、違いが浮き彫りになることもあります。 国や地域、文化によってプラットフォームの利用パターンが異なる場合があります。 人工知能 (AI) の助けを借りても、言語の壁は依然として存在します。 他者とのコミュニケーションの取り方、人間関係の意味、文化的習慣が異なるため、これらの違いは避けられません。 なお、インターネットプラットフォームを企画・運営する事業者の状況により状況は異なる場合があります。 インターネットのエコシステムには、グローバルな巨大プラットフォームの影響から逃れることが難しく「普遍的」な文化が存在しますが、社会的、文化的、あるいはITビジネスの事情などと複雑に絡み合い、「個性的」な特性も色濃く現れます。それぞれの地域でメディア人類学者として普遍的な「インターネット文化」を探求することは重要ですが、韓国と日本を行き来する研究者として、デジタルエコシステムの違いや多様性に注意を払うことも重要な課題であると認識しています。

◇日本のデジタルエコシステム

日本のインターネットには、独自の歴史的背景や社会状況があります。 このようにして、日本社会には独自のデジタルエコシステムが形成されてきました。 韓国を含む多くの国で、インターネットが PC からのアクセスからスマートフォンを介したワイヤレス インターネットへと進化したことはよく知られています。 日本では順序が逆でした。 スマートフォンがまだ存在しなかった2000年代初頭から、携帯電話による無線インターネットアクセスが盛んになり、続いてパソコンによるインターネット利用が普及しました。 この側面は他の国ではほとんど見られません。 情報通信技術の先進国として、1980年代後半から「パソコン通信」などのコンピュータネットワークがかなり普及しました。 しかし、長い間、PC ユーザーのほとんどはコンピュータの専門家または関連分野の経験を持つ「知識人」であり、一般ユーザーはネットワーク技術に積極的な関心を示しませんでした。

特に当時、日本では無線インターネット機能を搭載した携帯電話が数機種普及していました。 スマートフォンが登場する以前は、無線インターネット機能を備えた携帯電話のモデルは総称して「ガラケー」と呼ばれていました。 ガラパゴス携帯電話(日本語では「ガラパゴス」)(日本語では「ケータイ」)を意味します。 太平洋東部に位置するガラパゴス諸島は、独自の進化を遂げた奇妙な生き物が数多く発見されている場所であり、ガラパゴス諸島と同様に、携帯電話も他の島々に愛されていることから全く異なるものであるという意味を込めて名付けられました。国々。

日本独自のインターネット文化は空手の時代に大きく芽生えた。 たとえば、携帯電話のテキスト メッセージやチャット アプリで画像をテキストとして使用することを「絵文字」と呼びます。 カラオケでメールを送受信する文化として始まり、今では世界中に広まったかわいいコミュニケーション方法です。 参考までに、漢字では「絵文字」と書き、日本語では「絵文字」と読みます。 この言葉が「emoji」として英語に訳され、普通名詞化され、韓国では「emoji」となりました。

一方、オンラインコミュニティの全体構造にも独特の特徴があります。 コンピュータ愛好家やオタクが立ち上げたPCユーザーコミュニティの系譜と、主にモバイルプラットフォーム(ガラケー、スマートフォン)を介してインターネットにアクセスする一般ユーザーのコミュニティ系の系譜が存在します。 たとえば、1990 年代後半に設立された「にちゃんねる (2ch)」は、極右勢力と嫌韓暴力の発祥の地として韓国でよく知られているオンライン コミュニティです。 反社会的犯罪への警告などネガティブな内容で話題になることも多いが、日本の初期インターネット文化の形成に貢献したことは否定できない。 このコミュニティの中心となっているのは、PC やプログラムに詳しいオタク風の男性たちです。

一方で、TwitterやInstagramなどのソーシャルメディア上で形成されるオンラインコミュニティの中心層は、ポップカルチャーやファンダムに精通した女性たちです。 日本では長らく、PCでインターネットにアクセスするユーザー層と、モバイル機器(カラオケ、スマートフォン)でインターネットにアクセスするユーザー層との間で、デジタル技術に対する理解や専門知識に大きな差がありました。 これらの特徴は、今日のオンライン コミュニティの全体的な構造に影響を与え続けています。

日本だけで人気のサイトもあります。 たとえば、2000 年代初頭から中期にかけて世界中でインターネットの代名詞とみなされていた世界的ブランド「Yahoo」が今も健在であるのは日本だけです。 Googleなどの新しい検索サービスの急速な発展やTwitterなどのソーシャルメディアの台頭以降、Yahooはほとんどの国で勢力を失ったが、「Yahoo Japan」は日本で最も多くのユーザーが訪れるサイトとしての地位を維持している。 なぜ? これは、日本最大のIT企業であるソフトバンクが当初から筆頭株主であり、コンテンツや運営の現地化を熱心に進めてきたためだという見方が支配的である。 ソフトバンクは、最近韓国と日本で論争を巻き起こしたメッセージングサービス「LINE」の完全買収候補として挙げられている企業の1つでもある。

◇「LINE事件」の見方

日本ではLINEはデジタルエコシステムの主軸と言ってもいいほど中心的存在です。 LINEなしでは日常生活が成り立たないほど、圧倒的なステータスを誇るコミュニケーションツールです。 韓国を代表するインターネット企業であるネイバーが開発したサービスですが、日本で初めてリリースされ、日本のユーザーに愛され急成長しました。

デジタルエコシステムの観点から、私は最近韓国と日本で物議を醸した「LINE Yahoo」事件に興味を持っています。 路線の「国家所有権」を巡る高額な論争には興味はない。 デジタル エコシステムは、さまざまな技術レベル、文化的理解、実践的なスキルを持つさまざまな主体が長期間にわたって共に発展した結果です。 これは一企業の成果とは言えません。

私が焦点を当てている文脈は、これがそのようなデジタルエコシステムにおける国家権力による強制介入の否定的な事例であるということです。 企業側に過失はないと思います。 LINE Yahooの問題のあるガバナンス構造を見ると、LINEの運営に対するNaverの影響力はすでに大幅に低下している。 日本政府の過剰な介入を予測することは困難であったが、脆弱な統治構造を受け入れるという決定に対する責任を回避することは困難である。 表には出せない経営者の本音があったのかもしれない。 いずれにせよ、ビジネス上の意思決定が失敗する可能性はあり、一度の失敗が再び長期的な成長の機会を生み出す可能性があります。 NAVERが難しい問題に直面しているのは事実ですが、今は喜ぶべきことではないと思います。

しかし、日本政府が民間企業(ライン・ヤフー)に韓国株を清算するよう不当に圧力をかけたことが事態全体の引き金となったことは明らかだ。 インターネットをベースとしたビジネスでは、経営とテクノロジーが歯車のように絡み合う必要があります。 テクノロジーセクター企業の株式の清算を求める突然の要求は、日本政府のインターネットビジネスに対する理解がいかに乏しいかを露呈させた。 日本政府の曖昧な態度はさらに残念だ。 日本政府は自由主義の擁護者というイメージを米国を含む西側社会に訴え続けてきたではないか。 なぜアジアの隣国である韓国に対する態度が一変し、韓国企業に対して失礼で排外的なナショナリズムが働き続けているのか、きちんとした答えを聞きたい。

キム・ギョンファ、メディア人類学者

「テレビオタク。情熱的な料理のスペシャリスト。旅行の専門家。ウェブの第一人者。筋金入りのゾンビ好き。謝罪のない音楽狂信者。」