店主の水野ぐみさんは5日、東京・神保町の共同本屋「猫の本棚」で本を読んでいる。 東京=イ・サンフン特派員 sanghun@donga.com

イ・サンフン東京特派員

《5日午後、東京・神保町。 東京の玄関口である東京駅からわずか1.7kmの都心にありながら、対岸の美しい高層ビル群とは雰囲気が全く違います。 180軒もの古本屋が軒を連ねる世界最大の古本屋街として有名ですが、小さなライブハウスやジャズクラブも随所にあり、「カレーのメッカ」としても知られ、カレー屋が軒を連ねるスポーツ用品街としても知られている魅力があります。一言で定義するのは難しい、に満ちた場所です。」

昨年からここにもうひとつの魅力が加わりました。 神保町は、いわゆる共有図書館ブームの中心として浮上しています。 共有図書館とは、既存の書店の本屋を貸し出し、独自の図書館を運営することを指します。 毎月一定の金額を支払うと、あなたは「ミニ書店」のオーナーになります。 利益を期待するのは難しいですが、日本で、そしておそらく世界で最も有名なブックストリートで、本を見るだけでなく売ることもできます。 本屋ブームが炸裂する神保町の路地裏を歩いてきました。

それぞれの図書館は個性にあふれています

神保町駅は、東京の地下鉄 3 路線が交差する駅です。 ここを降りて細い路地を5分ほど歩くと、大きな紺色の枠のガラス扉が目印のお店に出ます。 フランス・パリのシャンゼリゼ通りのショッピング街を思い起こさせます。 玄関前の看板には本を読んでいる猫がいて、「猫の本棚・猫の本棚」と書かれています。 シェアブックストアの原点であるこの場所は、神保町通りの名物として浮上しています。

典型的な近所の店のサイズである猫の本棚は、3つの壁を囲むように、幅30cm、長さ35cm、奥行き30cmの棚が170個あります。 購読料 11,000 円 (約 105,000 ウォン) と月額利用料 4,400 円 (約 42,000 ウォン) を払えば、本屋をレンタルして、世界で唯一の書店を提供できます。 レンタル期間は3ヶ月以上です。 本棚の中央には、本が並べられたポップアップテーブルと、座って読書できるシンプルな椅子があります。 ポップアップテーブルは、本屋さんと相談の上、本屋さんが自由に利用できます。

それぞれの図書室には、オーナーの個性が光るように、さまざまなジャンルの本が並んでいます。 コミックがいっぱいの本屋、絶版の映画本がいっぱいの本屋、イギリスの作家ジェーン・オースティンの本がいっぱいの本屋… . 持ち主の性癖・興味・趣味がすぐにわかります。 ほとんどの棚には本だけでなく、オーナーからのゲストへのメモやフォトフレーム、人形などが飾られています。 ベストセラーは珍しいです。 それは完全に所有者の裁量に委ねられています。 これらは、他の人に読んでもらいたい本です。 棚には、一般の方から、映画監督や俳優、小説家などの著名人まで、さまざまな名前の店主が並んでいます。

「対面の大切さを実感する空間」

「あなたが韓国のジャーナリストなら、ちょっとここを見てみませんか?」

共有ライブラリー「ねこのほんだな」の棚には、韓国の絵本がずらり。 韓国語学習に夢中な日本人が飾った本棚です。 東京=イ・サンフン特派員 sanghun@donga.com

店主の水野組さんが名付けた書店には、「影遊び」「にんじん幼稚園」「さよならこころ」など、韓国の子ども向け絵本が20冊以上。 韓国語の学習に夢中になっている日本の大学教授が、彼と彼の子供たちが読んだ絵本を出版したと説明されました. 上の段には、日本でベストセラーになった小説「82年生まれキム・ジヨン」の日本語訳と、「ファン・ビョンギのカヤグム作品集」、「韓国の精神」などの本が入った書棚。 「シネマ」と「ユーラシア新羅」を区別した。 匿名の所有者は、「韓国のさまざまな側面を楽しむことができる本です」というメモを投稿しました。

猫の本田は、インテリアデザインや装飾で空間を彩る元空間プランナーの水野氏と、日本を代表する演出家・樋口直史氏によって生み出されました。 珍しい雰囲気を演出するために、内部には入手困難な 160 年前の寺院の手すりと 100 年前のシャンデリアが飾られていました。 樋口監督の影響で映画関係の棚が多い。 また、映画『五感の帝国』(1976)などで日本映画史に足跡を残した大島渚(大島渚、1932-2013)の監督本をまとめ、注目を集めた。検閲とタブーに抵抗します。

水野氏は「コロナ19以降、会える場所の重要性を理解した」と語った。 本屋のオーナーとして面白い人が来ることを期待していました。」

対面の空間ならバーでもいいかと聞いてみました。

「ここが普通のカフェだったら、韓国のジャーナリストが来ていただろう。 ははは。 特別な空間として飾られているので、多くの人に愛されそうです」。

ほとんどの書店はとても人気があり、オーナーに会って今申し込むと、少し待つ必要があります。

ライブラリは減少しますが、共有モデルは増加します

「読書王国」の日本では、インターネット・スマートフォンの普及やオンラインショッピングの増加により、本を読む人が減る一方で、書店の数は徐々に減少しています。 1999年に2万2000店を超えた全国の書店数は、昨年は60%減の8600店だった。 地元の書店がほぼ全滅している韓国に比べると、状況は少し良くなっていますが、日本でも小さな書店は徐々に姿を消しつつあります。 神保町も10年前と比べて古書店が約3割減り、打撃は避けられない。 書店消滅の危機が深刻化する中、昨年から本格的に全国に共有図書館が広がっている。 東京だけでも10店舗以上あります。 共有図書館の情報を提供するホームページが登場し、主要な新聞やテレビで連日取り上げられています。

共有ライブラリは、書店や図書館に行く以上の新しい共有体験を本愛好家に提供します。 好きな本を売って他人と共有するだけでなく、そんな親密な関係やコミュニケーションが生まれる空間を共有する体験です。 ねこの本田さんは「商売と考えている方にはお勧めしません」とし、「小さな書店のネーミングや飾り方など、『書店主』体験を楽しめる場所としてご利用ください」とコメント。

お金儲けが本命ではないので路地裏に隠れているが、その秘密がむしろ魅力として浮かび上がっている。 インスタグラムをはじめとするソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を中心に、口コミでシェアライブラリのファンが増えています。 SNSでは「世界で唯一の本屋に行ってきた」「本屋さんにこんな本があるなんて気になる」などの投稿が相次いでいる。

一部の共有書店では、小さな書店のオーナーが集まるスワップ ミートも開催しています。 どうすれば本をたくさん売れるかを話し合っていますが、どちらかというと、それぞれのオーナーがコンセプトや方向性を共有し、好きな本について語り合う「ブックフリークの集まり」のようなものです。

神保町の書店で知り合ったお客様は、「棚に飾れるほどのアイデアが魅力です」とおっしゃっていました。 書店オーナー同士、本を通じて書店オーナーとお客様との多面的なコミュニケーションが生まれるシェアード書店が、縮小する書店の新たなサバイバルモデルとして注目されています。

イ・サンフン東京特派員 sanghun@donga.com

「テレビオタク。情熱的な料理のスペシャリスト。旅行の専門家。ウェブの第一人者。筋金入りのゾンビ好き。謝罪のない音楽狂信者。」

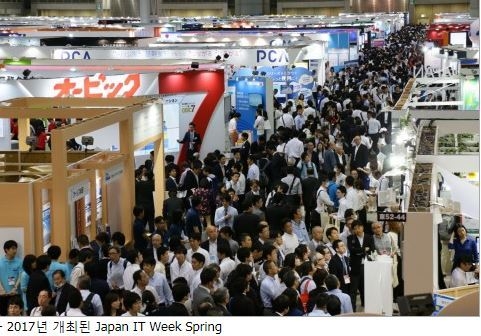

![「本屋を借りて自分だけの本屋に家具を揃える」…日本で人気のシェア書店[글로벌 현장을 가다]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2023/03/09/118241531.2.jpg)